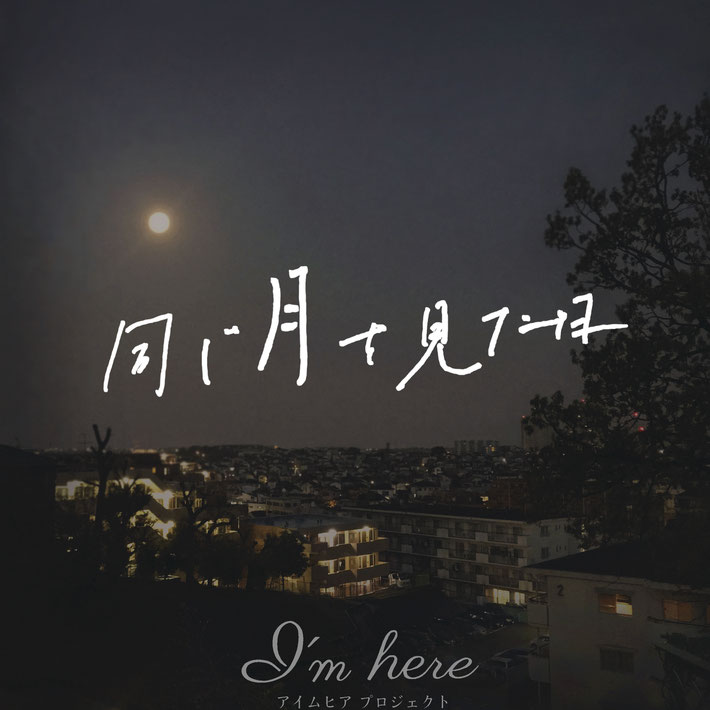

同じ月を見た日

2020〜

ウイルスの影響で世界中の人々が孤独を感じる今

天体観測をきっかけに多くの人が遠隔で柔らかに繋がり

自らの孤立と他者の孤立にまなざしを向けるプロジェクト

私たちは離れていても同じ月を見ることができる

プロジェクトはメンバー制になっており、現在約50名の方が参加しています。メンバーに対してはスマホ用の小型望遠鏡を無償提供し、オンライン交流会も行ってきました。メンバー募集は2020年春に行いました。

<メンバー応募条件(メンバー募集は締め切りました。現在、メンバー外の方からは写真募集のみ行っています)>

・コロナ禍に孤立感や孤独感を感じている人・ご自分で撮影した写真であること・サイトに掲載されるのを許可出来ること

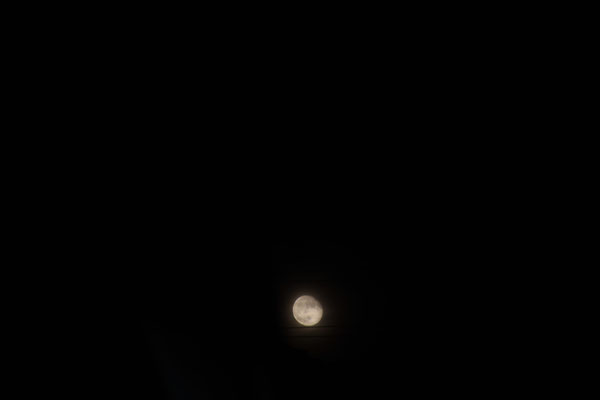

2020年4月7日 新型コロナウイルスに対する、緊急事態宣言が初めて発出された日は、「スーパームーン」と呼ばれる一年で一番月が大きく見える満月の夜でした。

アートプロジェクト「同じ月を見た日」は、その日にスタートしました。

「同じ月を見た日」これまでの展示

展覧会外観「同じ月を見た日」2021年 R16 studio、神奈川

©︎Atsushi Watanabe 2021, ©︎I'm here project|撮影:井上桂佑

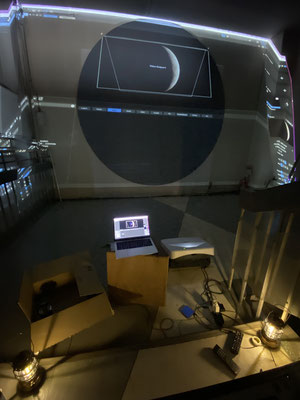

《月はまた昇る》2021年 展示風景:同じ月を見た日(R16 studio、神奈川)

ビデオ:18分53秒、プロジェクター、ループ再生 スクリーン:3300×450×3300mm

月の写真:アイムヒア プロジェクト(らばんか、Ayako、marmotte、たかはしじゅんいち、道後ミカ、M、蒼晶、渡辺 篤|順不同)

©︎Atsushi Watanabe 2021, ©︎I'm here project|撮影:井上桂佑

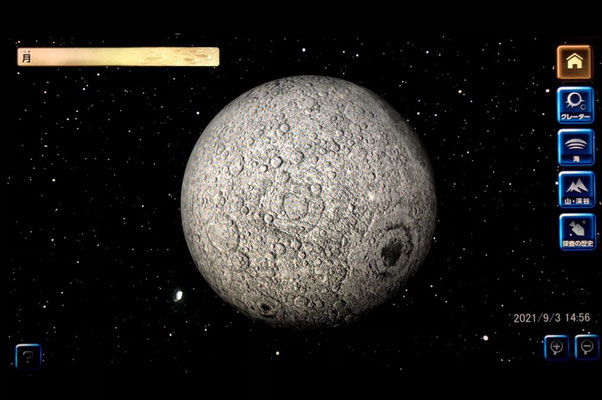

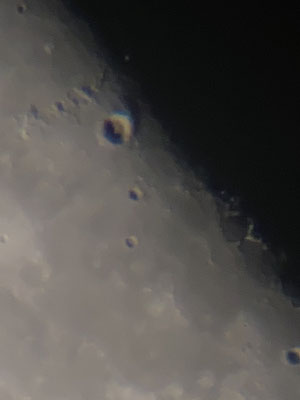

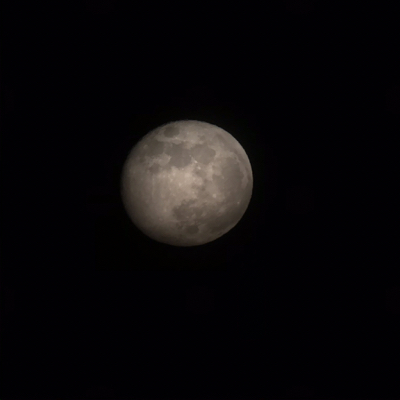

…渡辺篤は、2020年4月の緊急事態宣言発出直後から、ひきこもりやコロナ禍に孤立を感じる人たちから、各自の居場所で撮影した月の写真を募集し、2022年6月までに国内外から約2500枚が集まった。そのうち、月をクローズアップで写した約70枚を、「月齢順」に並び替え映像化させた。

コロナ感染拡大が始まってすぐ、世界中の文化・芸術の多くのイベントは、施設の通気性などを理由に、中止や延期を余儀なくされた。渡辺も複数の展覧会開催において影響を受けた一人だ。今発信するべき作品を、感染リスクを理由とする中止や延期の憂き目に合わぬよう、自身が普段制作スタジオ利用してる施設の外壁を取り去り、オープンエアの展示会場としてリノベーションした。ストリートアートにも通じる開放的な観賞形式を設けた。

《Your Moon》2021年 展示風景:同じ月を見た日(R16 studio、神奈川)

5400×900×1800mm(可変) 月の写真:アイムヒア プロジェクトメンバーら約50名

©︎Atsushi Watanabe 2021, ©︎I'm here project|撮影:井上桂佑

…2020年4月7日の緊急事態宣言直後に開始したインターネットでのメンバー募集に応答した人々に対し、渡辺篤はスマホ用の小型望遠鏡を無償で送り続けた。すると数日後から、各自の場所から撮影された集まった月の写真が次々に送られてきた。それらを撮影日時順に並べ、ライトボックスにて展示する。会場には、各写真の詳細リストも掲示。

《ここに居ない人の灯り》2021 年 展示風景:同じ月を見た日(R16 studio、神奈川)

スマートプラグ、LED電球、ライトカバー、Wi-Fi、スマートフォン ライト操作:アイムヒア プロジェクト 国内外のメンバー数名

©︎Atsushi Watanabe 2021, ©︎I'm here project|撮影:井上桂佑

…社会問題としての孤立課題は今ますますな重要な取り組みとなってきている。国際的にも高齢者・依存症患・路上生活者などにまつわる孤立への取り組みが必要性を増している。更に近年、ひきこもりについても各国でその問題が顕在化してきた。しかし、孤立課題とは、ここから見えない、声が聞こえない場所にいる存在にこそ、関わりの必要性があると言える。孤立課題とはいつでもその不可能性に向き合い続ける意識が根本に必要だ。医療や福祉は当事者本人からの要請が無ければ、ケアできないというパラドクスがある。しかしそこに、アートにこそできることがあるかもしれない。参加メンバーには、展覧会場には来られない人もいる。ひきこもりや心身の障害、海外でロックダウンに遭っていたり、行動の困難が伴う人も居る。球体ライトは一灯ずつがオーナー制となっており、地球上のどこかに居るメンバーのスマートフォンと繋がっている。不意にライトが点灯した時、ここに居ない誰かを感じ取ることが出来る。

●

プロジェクト「同じ月を見た日」とは…

孤立感を感じる全ての人を対象とし、「月の観察/撮影」をきっかけとする遠隔交流や、困窮する不可視の他者へのまなざしや想像力を誘発する、「コロナ禍」及び「アフターコロナ」に対するアートプロジェクト。

企画者の現代美術家 渡辺篤は、自身の深刻なひきこもり経験を起点とし、当事者と協同する企画を多数行ってきました。しかしコロナ禍の現在、「社会全体が孤立の当事者」となっています。孤立の課題はもはや他人事ではありません。

「月」は古来、ここに居ない人を想う媒介として見つめられていました。あなたが今見ている月は同じ時間に別の誰かが見ています。また、「コロナ」の語源は、太陽の周縁の一部を指します。私たちは普段、太陽の光を受けることで月を見ることができています。

コロナ禍において、環境汚染が大きく軽減しました。人々が外出を控え、排気ガスや光害が減ったことで、これまで見えなかった遠くの山の稜線が見えるようになったそうです。私たちは現在、“コロナ”によって多くの困難を抱えていますが、しかし今だからこそ太陽(コロナ)から照らされた月をより綺麗に見ることも出来るでしょう。

外出を控え、家から月を見てみませんか?私たちは離れていても同じ月を見ることができます。

本企画は、月の撮影がスマホで行なえる小型望遠鏡を約30名(*1)にお送りします。ひきこもりを始めとする「継続的な孤立の当事者達」とウイルスによって今日新たに「一時的な孤立の境遇にある者達」とが、家に居ながらにして遠隔で同じ月を観察・撮影し、それをきっかけに「オンライン交流会」や「展覧会」(*2)を行うことも予定しています。

アフターコロナに向けて、これまでもこれからも孤立せざるを得ない人々に対し、社会の側が他人事の意識を越えて「私たちの孤立課題」にまなざしを向ける機会をつくりたい。

*1…2020/5/16現在、規定数に達した為、小型望遠鏡の無償発送は終了しました。メンバー募集も終了しました。70件近くの応募があり、50名ほどの方々がメンバーとして世界各地から月の写真を撮影しています。

*2…展覧会歴:展覧会「同じ月を見た日」(2021年2月、R16スタジオ、横浜)。「TURN6」(2021年8月、東京美術館、東京・オンライン)、「国際芸術祭あいち2022」(2022年7月)、「瀬戸内国際芸術祭2022」(2022年8月、香川)参加。

●

●

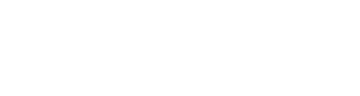

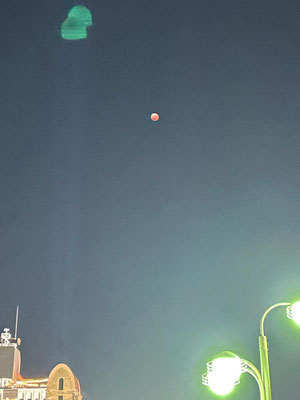

<コロナ感染拡大後、国内外から届いた月の写真>

・メンバー外からの投稿も一部含みます(イベントや展覧会期間中に、メンバー外からの募集を受け付けることがある)

・テキスト情報は、“名前(ニックネーム可)/日時/撮影場所”の順に記載

・メンバーからの写真は、SNSメッセージ機能を用いて渡辺に送信され、渡辺が掲載作業を行う。

・日時の新しいものから古いものへと掲載している1日最大3枚まで送信を受け付けることとしている。

2024.05

2024.04

2024.03

2024.02

2024.01

2023.12

2023.11

2023.10

2023.09

2023.08

2023.07

2023.06

2023.05

2023.04

2023.03

2023.02

2023.01

2022.12

2022.11

2022.10

2022.09

2022.08

2022.07

2022.06

2022.05

2022.04

2022.03

2022.02

2022.01

2021.12

2021.11

2021.10

2021.09

2021.08

2021.07

2021.06

2021.05

2021.04

2021.03

2021.02

2021.01

2020.12

2020.11

2020.10

2020.09

2020.08

2020.07

2020.06

2020.05

2020.04

〜2020.03

●

●

●

<同じ月を見た日メンバー>

堀 千晃、勝見ふうたろー、蒼晶、yororon、渡邊小夏、隅田川、らばんか、Yoko、ぴかりん、karma、みひろ、Pulmo、en、Erica、アタラヨ、Ayako、堂後ミカ、稲吉 稔、小林あかね、片山なのあ、そらいろ、SGK、keroyon、秋山直子、藤、ぱこちゃん、ダイそん、みるてぃ、増山士郎、吉澤舞子、かねつなしほ、kmimk、徳永 梓、りえ&ゆうき、ふうちゃん、marmotte、わか、たかはしじゅんいち、タク、aki、miki、他(メンバー応募受付順、この他に途中脱退者など11名)

<メンバー外からの写真投稿>

月見草、レモン、まさゆき、HOPE、K/plumtree、しっしー、だな、渡辺政子、かふぇてぃ、pinkuma、てっちゃん、yasuno、三島慶太郎、hatamin、紅、はせ、hum、ヤマダモイ、おしゃべりな絵本、幸家 誠、れぴこ、木村佳代子、KATSUKI、他(順不同)

<これまでの「同じ月を見た日」の活動>

【メンバー限定オンライン交流会】

…メンバーはスマホ用の小型望遠鏡無償で使用することができ、オンライン交流会にも参加できる。メンバーには、ひきこもりや生きづらさを感じている人が多くいる。各回、渡辺篤がファシリテーションを務め、プライバシーや安全に留意して進行した。

<ルールとマナー(抜粋)>

・遅刻/早退/欠席/ドタキャン自由。

・職業/年齢/性別など自己紹介を必要とせず、代わりに「最近あったこと」を話して下さい。

・ハラスメント/迷惑行為禁止。複数回トラブルを起こした方は参加禁止する事があります。

・一人が喋り過ぎないようにして下さい。他者に発言を強要しないようにして下さい。自分とは違う意見でも、遮ったり否定したりしないようにして下さい。

・ここで知り得た個人情報は外部に漏らさないで下さい。

など

<開催内容記録>

・第0回 2020/05/17 17:00- 19:00 「単眼鏡の使い方レクチャー会」

・第1回 2020/05/24 21:30- 23:00 「コロナによる自粛生活でつらい事・よかった事」など

・第2回 2020/05/30 17:00- 19:00 「コロナ感染拡大が終わった後の世界ってどうなると思う?どうなってほしい?」

・番外編|NHK ハートネットTV 取材 2020/06/07 17:00- 19:00 「なぜこのプロジェクトに参加しましたか?」「孤立感を感じるときってどんなとき?」など

・第3回 2020/06/14 19:00- 20:30 「月に関する本や映画で、好きなものはありますか?」など

・番外編|Zoom展覧会観賞 2020/06/27 19:00- 20:30 「“修復のモニュメント” 展 横浜、BankART SILK 作者による解説」

・第4回 2020/07/05 19:00- 20:30 「集まった月写真を皆で観賞して感想を述べ合う」「撮影時のこだわり」など

・第5回 2020/07/21 21:00- 22:30 「取材を受けたハートネットTV の動画を観賞し感想を述べ合う」

・第6回 2020/08/23 19:00- 21:00 「ハラスメントについて思うこと/言いたくても言いづらいこと」など

・第7回 2020/09/13 21:30- 23:00 「自分の孤立と他者の孤立について/お互いに聞いてみたいこと」

・総会1日目 2020/10/16 20:00- 21:30 「このプロジェクトに参加してみて思ったこと」「年度末に行う展覧会についてご報告」

・総会2日目 2020/10/17 19:00- 20:30 「このプロジェクトに参加してみて思ったこと」「年度末に行う展覧会についてご報告」

・総会3日目 2020/10/18 18:00- 19:30 「このプロジェクトに参加してみて思ったこと」「年度末に行う展覧会についてご報告」

【これまでの展覧会】

・展覧会名:同じ月を見た日

・作家名:アイムヒア プロジェクト

※プロジェクト代表は渡辺篤。メンバーは遠隔参加による国内外の約50名となります

・会 期:2021年2月28日~3月21日

・休場日:水曜

・時 間:17: 00~21: 30

・ウェブサイト:http://www.moon-alone.online/onaji-tsuki/

・会 場:R16 studio(神奈川県横浜市西区桜木町7丁目48)

・助 成:アーツコミッション・ヨコハマ、公益財団法人 小笠原敏晶記念財団

・支 援:文化庁(文化芸術活動の継続支援事業)

・協 力:BankART1929、R16 studio

・主 催:渡辺 篤/アイムヒア プロジェクト

・詳細:

…元ひきこもりの現代美術家 渡辺篤は近年、当事者と協働するプロジェクトを多数行ってきた。本企画「同じ月を見た日」は、2020年4月の緊急事態宣言の夜に始動。コロナ禍前後にも継続的に孤立している人々や、コロナ禍で孤立する人々たちと共に、月の観察/撮影を続けてきた。孤立にまつわる課題は昨今国際的な問題となっている。その対応における重要な姿勢は、“ここにいない誰かのことを思うこと”だろう。あなたが月を見上げている時、別の場所で他の誰かが同じ月を見ている。コロナウイルスは世界中で深刻な爪痕を残してきたが、一方では大気汚染や光害の劇的な改善ももたらし、人類に対し、光と陰を生み出した。夜空の月もまた、コロナ(太陽)による光と陰で人々にその姿を見せている存在だ。

本展では、国内外から集まった約1,000枚の月の写真を用いた作品や大型インスタレーションを始め、遠く離れた場所に居る人々が会場の明かりをスマートリモコンのシステムを用いて灯す作品など、ここにいない他者を想起する作品群4点を中心に構成。さらにコロナ禍の作品展示空間の抱える問題についても取り組む。会場は、渡辺が普段使用しているシェアスタジオの壁面を取り去ることで、人が密になる閉鎖性を無くす。また会場と隣接する国道16号線の対岸からの鑑賞も想定し、コロナ禍における新たな作品鑑賞方法を提案する。

▷アイムヒア プロジェクト これまでの活動

▷渡辺 篤(アイムヒア プロジェクト代表) プロフィール

▷メディア取材、ご依頼等はこちらにお願いします。

…ひきこもりにまつわる社会課題について、ここ数年当事者と共同制作を行ってきました。しかしコロナ禍は昨今の当事者運動について考えを更新させる機会にもなりました。プロジェクト「同じ月を見た日」の背景について詳しく書いています。

▷参加メンバー漫画家・勝見ふうたろーさんによる短編漫画 (2020/11/02)

▷精神科医・斎藤環さんの著書『コロナ・アンビバレンスの憂鬱 -健やかにひきこもるために』 装丁ビジュアルにプロジェクト「同じ月を見た日」の画像が使用されています。

晶文社より2021/10/26発売。https://www.amazon.co.jp/dp/4794972784/

・プロジェクト主催:アイムヒア プロジェクト

・企画/運営:渡辺 篤

・原案協力:杉本克哉

・題字協力:堀 千晃

「同じ月を見た日」(神奈川県、R16 studio)

・助成:アーツコミッション・ヨコハマ(2020年)、公益財団法人 小笠原敏晶記念財団(2020年)

・支援:文化庁(文化芸術の継続支援事業、2020年)、TURNフェス2021

・協力:BankART1929、R16 studio、株式会社 泰有社、渡辺政子

・スチール撮影:井上桂佑

・動画撮影:石井 俊

・制作協力:駒木崇宏、神原由佳、田中志遠、鳥居 萌、堀 千晃、安井勇吾、山田裕介、ワタナベ

・ドキュメント「同じ月を見た日」制作| 撮影:井上桂佑、構成/編集:布村善和

・会場スタッフ|R16studio:神原由佳、鳥居 萌、堀 千晃、安井勇吾、ワタナベ、pinkuma、yororon、秋山直子、新江千代

・パンフレット「同じ月を見た日」| 題字協力:堀 千晃、編集/発行:渡辺 篤、デザイン協力:田中志遠、写真:アイムヒア プロジェクト「同じ月を見た日」メンバー、渡辺 篤

「TURNフェス6」(東京都美術館/オンライン)

・制作協力|TURNフェス6:櫻井絵里、佐々木菜月、木村紗妃、大谷桜子、阪口智章、鈴木麻央、杉山孝貴

・ウェブサイト協力:紅

「OPEN STUDIO 2021」(神奈川県、アートスタジオ アイムヒア)

・助成:公益財団法人 小笠原敏晶記念財団

国際芸術祭「あいち2022」(愛知芸術文化センター)

・制作協力:駒木崇宏、下司悠太、神田美樹

・設営/搬出:駒木崇宏、石田翔三、安井勇吾、宮本 宗、河合里奈

・ウェブサイト/ポスター製作:堂後ミカ、marmotte

・ポスター撮影:紀 烈輝

・Special thanks:武藤 勇、Fan Chen、株式会社泰有社、岩月千佳

「瀬戸内国際芸術祭2022」(香川県高松市、サンポート高松/屋島山上)

・ウェブサイト協力:堂後ミカ、marmotte

・設計/設営:長尾勝彦、株式会社デザインセンター、ほか

・作業協力:駒木崇宏、下司悠太

・ウェブサイト/ポスター製作:堂後ミカ、marmotte

・ポスター撮影:宮脇慎太郎

・協力:屋島山上観光協会、高松シンボルタワー管理協議会、れいがん茶屋

・Special thanks:池田 修、株式会社泰有社

〈哲学×デザイン〉プロジェクト37 「Remember US ~ 月の彼方の誰かについてアーティストと考える~」(東京大学、駒場キャンパス/オンライン)

・出演(ホスト):ライラ・カセム、梶谷 真司

・設営協力:下司悠太

<「同じ月を見た日」これまでの主なメディア紹介>

-

美術手帖 2022年2月号「ケアの思想とアート」(誌面)2022/01/07

https://bijutsu.press/books/4929/

-

「TURNフェス6|ダイジェスト映像」

https://www.youtube.com/watch?v=xnfKEl5FS-8 -

TURN JOURNAL 「SPRING2021 ISSUE07」(紙面/PDF)2021/03/19

https://turn-project.com/timeline/output/12875 -

NHK NEWS WEB(ひきこもりクライシス “100万人”のサバイバル)「同じ月を見た日」(web)2021/03/18

https://www3.nhk.or.jp/news/special/hikikomori/pages/articles_108.html -

朝日新聞「生きづらさ、私だけじゃない 同じ月見て分かち合う孤立」(紙面/デジタル)2021/03/16

https://www.asahi.com/amp/articles/ASP3H43LSP33UTIL02Y.html -

ぴあ 水先案内人のおすすめ 『渡辺 篤/アイムヒア プロジェクト 「同じ月を見た日」』(web)2021/03/11

https://lp.p.pia.jp/shared/pil-s/pil-s-21-01_47b54e07-6588-419d-8d7d-b1913b3f6642.html -

横浜発!ハマ経ラジオ(web)2021/03/02

https://voicy.jp/channel/1575/133187 -

ヨコハマ経済新聞/Yahoo!ニュース『東急東横線廃線跡の高架下に「月」現る 「同じ月を見た日」』(web)2021/03/01

https://www.hamakei.com/headline/11228/ -

artscape レビュー「BankART AIR 2021 WINTER オープンスタジオ」(web)2021/03/01

https://artscape.jp/report/review/10167367_1735.html -

東京新聞/TOKYOWeb「コロナ禍の孤立感…同じ月を見る他者の痛み想像して」(紙面/web)2021/02/26

https://www.tokyo-np.co.jp/article/88266 -

神奈川新聞/カナロコ「現代美術家 渡辺篤が月の写真を使った展覧会」(紙面/web)2021/02/22

https://www.kanaloco.jp/news/culture/bunka/article-407704.html -

美術手帖 EXHIBITIONS『アイムヒア プロジェクト「同じ月を見た日」』(web)2021/02/22

https://bijutsutecho.com/exhibitions/7425

-

美術手帖 MAGAZINE『コロナ禍における孤立と向き合う。アイムヒア プロジェクトが展覧会「同じ月を見た日」を開催』(web)2021/02/18

https://bijutsutecho.com/magazine/news/exhibition/23579

Yahoo!ニュース版(web)2021/02/18

https://news.yahoo.co.jp/articles/8816a89b6fc664ccbeec6b43a6a5f21394fe4ddb

-

TOKYO ART BEAT「同じ月を見た日」(web)2020/11/23

https://www.tokyoartbeat.com/event/2021/3C80

English版: The Day We Saw the Same Moon(web)2020/11/23

https://www.tokyoartbeat.com/event/2021/3C80.en -

NHK Eテレ「ハートネットTV ブレイクスルー2020特別編|コロナから学んだこと」(TV放送)2020/07/21

https://www.nhk.or.jp/heart-net/program/heart-net/1457/

-

朝日新聞「ひと|渡辺篤さん 月を介し、孤立した人同士をつなぐ現代美術家」(紙面版/デジタル版)2020/06/26

https://www.asahi.com/articles/DA3S14526556.html